|

Das Schulwesen auf dem Land Pfarrschulen Die ersten Schulen im Ermland sind schon 1257 nachweisbar. Bischof Anselmus (1250-1278) einigte sich mit dem Hochmeister des Ordens

dahingehend, dass ihm in seinem Landesteil die Anstellung der "magistri scholarum" zustand. Die Bischöfe sahen die Einrichtung von Schulen für notwendig an, um die Durchführung der Liturgie im Gottesdienst zu

sichern. Außerdem erkannte man auf diese Weise Begabungen und Berufungen und konnte sie entsprechend fördern. So entstanden in den Kirchspieldörfern neben den Kirchen auch Pfarrschulen. Der Lehrer versah gleichzeitig

auch den Küster- und Organistendienst. Diese Schulen waren nach unserem heutigen Verständnis recht unvollkommen. Religionslehre und das Einüben von Kirchenliedern waren die einzigen Pflichtfächer. Fächer, wie Lesen,

Schreiben und Rechnen wurden wahlweise angeboten. Es ging bei dieser Schulausbildung wesentlich darum, die Kinder zu gläubigen Christen und gesitteten Menschen zu erziehen.Die oberste Schulaufsicht führte der Bischof

und die örtliche der Pfarrer. Beauftragt wurden die Lehrer von einer kirchlichen Instanz, wobei besonders darauf geachtet wurde, dass der einzustellende Lehrer auch den Organisten und Kantordienst, sowie meist auch den

Küsterdienst wahrnehmen konnte. Seine Einkünfte waren kärglich. Einen Teil zahlte die kirchliche Verwaltung für die Organisten- und Küsterdienste, einen weiteren Teil die Gemeinde, die einige Morgen Land zum

Lebensunterhalt und ein Haus für die Lehrerfamilie zur Verfügung stellte, in dessen größtem Raum mangels eines eigenen Schulgebäudes der Unterricht erteilt wurde. Die Bauern des Dorfes bestellten dem Lehrer das Land und

holten ihm das Holz zum Kochen und Heizen aus dem Wald. Eine Schulpflicht in unserem heutigen Sinne gab es ursprünglich nicht.- In Preußen hat König Friedrich Wilhelm I. die Schulpflicht 1717 durch ein Edikt

eingeführt. Jeder auf Bildung für seine Kinder bedachte Bauer oder Bewohner des Dorfes - es waren nicht viele- zahlte für den Unterricht einen geringes Entgelt an den Lehrer. Alles in allem konnte der Lehrer mit seiner

Familie davon bescheiden leben. Seine soziale Lage kennzeichnet das Spottlied vorn armen Dorfschulmeister. Die Vorbildung der Lehrer wer sehr unterschiedlich. Meist waren sie jedoch anerkannt und geschätzt. Sie hatten

ihre Kenntnisse in der Regel von einer Kloster- oder Lateinschule in der Stadt erworbenen. Bei den regelmäßigen Visitationen wurde der Lehrer auf seine Amtsführung und seinen Lebenswandel überprüft. Ermländische Schulreform Der Besuch der Schule durch die Landkinder war sehr mangelhaft. Besonders im

Sommer brauchte die bäuerliche Bevölkerung ihre Kinder zur Mithilfe bei den Haus-, Hof- und Feldarbeiten. Mahnschreiben selbst des Bischofs konnten kaum ein größeres Bildungsinteresse wecken. Diese erbärmlichen

Verhältnisse herrschten noch bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein.

Eine Besserung der Schulverhältnisse trat erst mit der großen ermländischen Schulreform unter Bischof Joseph von Hohenzollern (1808-1836) ein. Er rief tüchtige Pädagogen in das Land, so z.B. Johann Heinrich

Schmülling aus Münster in Westfalen. Dieser hat sich um die Reform des ermländischen Elementarschulwesens große Verdienste erworben. Er entwarf neue Lehrpläne für die Landschulen (1823)

und verfaßte selbst ein Lesebuch, weitere Schriften für die Elementarschüler. Nach der Eröffnung des Lehrerseminars in Braunsberg (1811) gab es einen Lehrernachwuchs, der im Geist

von Pestalozzi gut ausgebildet wurde. Allmählich errichteten auch die einzelnen Dorfgemeinden eigene Kleinschulen. Etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts verfügte fast jedes Dorf über eine "Zwergschule" mit

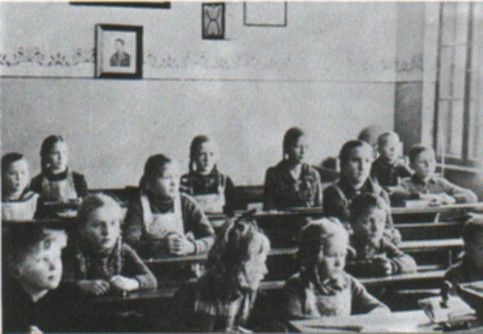

einer Lehrkraft. Die Schüler und Schülerinnen wurden in drei Gruppen, Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe, unterrichtet, und dies geschah meist in einem großen Raum des Lehrerhauses. Man muß das

pädagogische Geschick der Lehrkräfte bewundern, die bei diesen mißlichen Umständen ihren Dienst ausüben mussten.

(In der dritten Reihe von unten , der 5. von rechts ist Willi Schwark in der Wangster Schule)

Im Lehrplan waren die Fächer Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen und Volkskunde vorgesehen. Später wurde der Unterrichtskatalog erweitert um die Fächer Deutsch und Geschichte, Rechnen und Raumlehre,

sowie Erdkunde, Naturkunde, Zeichnen, Handarbeit, Turnen und Singen.

Einführung der allgemeinen Schulpflicht am 28. April 1920 Die bisherige Regelung der Ortsschulaufsicht wurde durch die Reichsverfassung von 1919 aufgehoben. In

Artikel 144 ist festgelegt, dass die Schulaufsicht durch hauptamtlich tätige und fachlich vorgebildete Beamte (Schulräte) ausgeübt wird. Die gesetzlichen Bestimmungen machen es zur allgemeinen Regel, dass

Kinder vom 6.-14. Lebensjahr die Volksschule besuchen, wenn sie nicht einen g1eichwertigen Unterricht in einer Privatschule erhalten oder die Vorschule einer höheren Schule (Gymnasium) besuchen. Durch das

Reichsgrundschulgesetz vom 28. April 1920 ist allen Kindern grundsätzlich die Pflicht auferlegt, in den ersten 4 Jahren ihrer Schulzeit die öffentliche Volksschule zu besuchen. Damit ist der Schritt von der

Unterrichtspflicht zur Schulpflicht getan, und der Staat hat sich für die Grundschulzeit praktisch das vollständige Schulmonopol angeeignet. Vom 5. Schuljahr ab kann die Ableistung der Schulpflicht, die alle

normal begabten Kinder zum achtjährigen Schulbesuch verpflichtet, auf einer Mittel-(Real-)Schule oder höheren Schule fortgesetzt werden. Wo Berufsschulen bzw. Fortbildungsschulen erreichbar sind, ist deren

Besuch bis zum vollendeten 18. Lebensjahr Pflicht.Die landwirtschaftlichen Organisationen kamen am 12. August 1921 überein, in Rößel eine

Landwirtschaftsschule zu errichten. In ihrer Aufgabenstellung heißt es: "Aufgabe der Anstalt ist es, die Jungbauern mit dem notwendigen Rüstzeug zu versehen, das sie befähigt, alle Maßnahmen im

landwirtschaftlichen Betrieb auf das besondere Ziel der Ertragssteigerung und Rohstofferzeugung und somit auf Erreichung der Nahrungsfreiheit des Volkes einzustellen." Den beiden Klassen für Bauernsöhne

wurde im Herbst 1934 eine Jungbäuerinnenklasse angegliedert. Sie sollten in allen Fragen der Hauswirtschaft gründlich ausgebildet werden, damit sie die Kenntnisse im späteren Leben zum Wohle des

Volksganzen anwenden. Außer dieser Schultätigkeit hatte die Landwirtschaftsschule die Aufgabe, die Bauern und Landwirte des Kreises in allen Fragen der Landwirtschaft zu beraten. Mit der Schule waren fünf

bäuerliche Versuchsringe verbunden. Außerdem wurden hier Lehrkräfte geschult, die nach dem Ausbau des ländlichen Berufsschulwesens 1936 den Unterricht an diesen Schulen übernahmen. Im Jahre 1940 wurde

die Schule auch zur Ausbildungsstätte für angehende Landwirtschaftslehrerinnen. Durch ein Gesetz vom 1. Mai 1934 wurde das Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung

errichtet. Dadurch wurden die Ideen des Nationalsozialismus bis in die kleinste Dorfschule hineingetragen. Im Herbst 1944, rechtzeitig vor dem Einmarsch der Russen, schlossen die deutschen Schulen ihre Tore für immer.

|